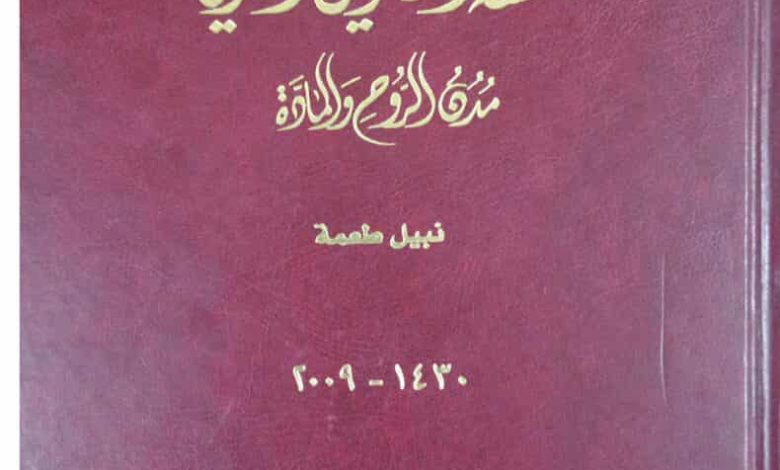

مدنُ الرّوحِ والمادّةِ في فلسفةِ التّكوينِ الفكريّ للدكتور نبيل طعمة

مشغل الصوت

إعداد: محمد خالد الخضر

خلال بحثِه في فلسفةِ التكوينِ الفكريّ، رأى الدكتور الباحث نبيل طعمة أنّ العقلَ لا يزالُ بعيدًا عن فَهمِ أسرارِ الحياةِ الإنسانيّة، التي نحنُ جزءٌ منها، ومُكوِّنٌ من مكوِّناتِ الكونِ العظيم، وأنّ البحثَ عن سرِّ التوازنِ بين تلك الأسرارِ الكبرى التي اكتُشف بعضُها، وما زال المخفيُّ أكبرَ بكثيرٍ من أن يُدرِكهُ العقلُ البشريّ، أمرٌ أساسيّ، فالفكرُ الإنسانيّ كائنٌ ينمو ويتطوّر، وهذا ما يُضفي على الحياةِ الكونيّةِ تجدُّدًا في صورتها، وبشكلٍ أدق، تحديثًا لمعلوماتها.

وأشار طعمة في طروحاتِه إلى ضرورةِ العودةِ إلى التاريخ، والبحثِ في ما تبقّى من حقائقِه، ومن منحدراتِه الخطيرة، وهذا يتطلّبُ التبصّرَ، وجمعَ القوى النّفسيّةِ والرّوحيّة التي تمكّن الإنسانَ من قبولِ الواقع، وإدراكِ ما حصل في البلدان، وأثرِ الحضارةِ في كلٍّ منها، ونشوءِ الحضاراتِ الدينيّة التي أغنتِ الأفكارَ البنيويّة، وأسهمتْ في نشوءِ الحضارات. وقد استقى الغربُ القادمُ بقوّةٍ مادّيّتَه من الشرق، واستمدّها منه.

وبيّن طعمة في كتابِه أنّ العالمَ غدا صغيرًا بعد أن اتّسعَ العقلُ المادّيّ، الذي كانَ محصورًا ضمن البناءِ الرّوحيّ، فانفلتَ بشكلٍ هائل، لكنّه بقيَ يشعرُ في قرارةِ نفسِه أنّه بمفرده ضئيل، وأنّ صعودَ سلّمِ الإنسانيّةِ بأخلاقيّاتها مرتهنٌ بعقلِ الآخر والتعاملِ معه. فلا بدّ من التوجّهِ إلى ما هو إيجابيّ وعقلانيّ وبنّاء للمجتمع، ورفضِ أفكارِ الحقدِ التي تُعمِّقُ الشرخَ الإنسانيّ.

وأهمُّ ما أوضحهُ الباحثُ الدكتور طعمة، أنّ الإنسانَ هو الإنسانُ في أيّ اتجاهٍ دينيّ، ولسنا جميعًا في خلافٍ مع التاريخ، ولكن لا بدّ من إعادةِ تدقيقِه. وحينما نكونُ متّفقين مع التاريخ، فهذا يعني أنّنا لن نختلفَ مع جوهرِ الحياة. والشرقُ لا يزالُ كما هو، يُدلِي بدلوِه فيأخذُ بيدِ أممٍ، ويَسحبُ يدَه من بعضها الآخر.

الكتابُ يحملُ فلسفةَ “مدنِ الروحِ” و”الحضاراتِ السبع”، تُقابلُها “مدنُ المادّةِ” و”سيطرةُ السبع”، أي أنّ التكوينَ يقومُ على الرقم سبعة: فالإلهُ الرّوحيُّ أنجزَ الكونَ في سبعةِ أيّام، والجنينُ يتكوّنُ في الأشهرِ السبعةِ الأولى، وعلومُ الحياةِ قامتْ على نظامِ السبعةِ الذي أسّسهُ الكون. ولأنّ الإنسانَ أُنجزَ الكونُ لأجلِه، فإنّ مدنًا مثل: أور، دمشق، القدس، طيبة الفرعونيّة، أثينا، رُها، ومكة قد أسّست منابعَ الروح، وشكّلت، بصراعاتها وحضاراتها، الشكلَأمّا مدنُ المادّةِ السبع فهي: باريس، لندن، برلين، موسكو، جنيف، واشنطن، وبكين، فهي مراكزُ للمادّةِ والسّيطرةِ أيضًا. وتُمثّل روما نقطةَ التقاءٍ بين الشرقِ والغرب. وقد بيّن طعمة أنّ الأرضَ الإنسانيّةَ احتاجتْ لألفِ عامٍ قبل الميلاد – أو أكثر – لبناءِ السلوكِ الإنسانيّ، كما احتاجتْ لألفِ عامٍ بعد الميلاد لتسهيلِ وسائطِ الحركةِ الإنسانيّةِ والحفاظِ عليها، أي إظهارِ العقلِ المادّيّ في الغرب.

فتطوُّرُ الإنسانِ رُوحيًّا وماديًّا أمرٌ لا بدَّ منه، ولا بدّ من استمرارِه، لأنّ الإنسانَ مادّةٌ زائلة، يُقدّمُ ما استطاعَ لأسبابِ وجودِه، بالتعاونِ مع الآخرين.

ومن خلالِ القراءةِ الفلسفيّةِ على المنهجِ التطبيقيّ، رأى الباحثُ طعمة أنّنا، نحنُ الموجودين في نُظُمِ الحياة، لم نُمارسْ أيّ احتجاجٍ في وجودِنا الإنسانيّ الطبيعيّ، كوننا نمتلكُ العقلَ، لكنّنا تناسينا حضورَه، وفقدْنا جزءًا من حقيقتِه. فحاولَ شرُّ الإنسان أن يُقدِمَ على الكثيرِ من الجرائمِ والأخطاء. لذا ينبغي على الإنسان أن يعلمَ أنّه مخلوقٌ مُحدّد، والأهمّ هو تمييزُ الإيجابيّاتِ والحضارات، وفَهمُ الشرقِ والشروق، والغربِ والغروب، ومدنِ الرّوح، ومدنِ المادّة، وفهمُ الماضي لكي نعرفَ كيفَ نصلَ إلى ما سيأتي.

وكشف طعمة أنّ الشرق وُلِد من الهيولى، صاحبة الفضاء الرائع والجميل بما يمتلكه من أساطير وأسماء وجماليات، وأقسام إلى أقصى وأدنى وأوسط وبعيد. حدوده غرينتش، وأبعد حدوده الشواطئ الشرقيّة للقارّة الأمريكية.

والمهم ـ كما رأى طعمة ـ إلقاء بعض الضوء على “الأقصى” و”الأدنى”، ثمّ التوقف عند “الشرق الأوسط”، المحدث لكامل الثورات الفكريّة من خلال مزجه للتاريخ القديم بأساطيره التي سادت شعوبه المقتربة من بعضها ضمن دائرة السبع، والتي تكمن فيها الثورات الفكريّة والمعرفيّة والإثارة الماديّة والوجدانيّة منذ بدء الخليقة حتى يومنا هذا.

ويقصد بالوسط والأوسط الجامع واللامع، وما نُسج فيه من ملاحم وأساطير وبطولات وقصص، واكتمال الشخصية الثقافية المسؤولة عن البناء الحضاري، إضافةً إلى تحولات ثقافية وفلسفية وشخصيات وعلاقتها بالإنسان، بالآخر، وبالمناخ والطبيعة.

وأضاء الباحث طعمة على علم الأرقام والأعداد وظهور الرؤى الروحية التي تمسّك بها، بعد أن أحاطته كما أحاطت بالديانات، وتغلغلت فيه جاذبةً إياه إلى عوالم الخيال الساحرة، ليعيش بين الحقيقة العلمية والسحر والحقائق الدينيّة. فتارةً نجده روحانياً، وتارةً علمياً رياضيّاً جبريّاً هندسيّاً، وتارةً يمسك به العرّافون والسحرة. فنقول عنه إنّه “الرقم أو العدد السحري”، وفي الواقع هو علم كوني. ثم دخل المؤلف في كل التفسيرات التي تخصّ الرقم في الكتاب، إضافةً إلى أنّه بحث في علم التقويم والتأريخ معاً، داعياً إلى فهم الكثير عن الفكر الإنساني العلمي الدقيق القادم من أقدم العصور، والذي استطاع إنجازه بشكل غير قابل للنقاش. وأكد على ضرورة العودة لفهم فلسفة اتساع العقل في ذلك الزمان، ودراسة النظم التي أدت إلى انتظام الحركة الإنسانية، وعلاقة الكون بالإنسان والحوادث الحاصلة بأنواعها، والنشاط الزراعي والتجاري والصناعي وارتباط التقويم بها، ومعاني أيام الأسبوع وعلاقتها بالإنسان، وصولاً إلى الماضي وعلاقة التقويم بأقوام كالسومريين والبابليين والآشوريين والأوروبيين والسوريين وغيرهم، وتحولاته.

وأشار طعمة إلى أنّ سومر وحضارتها، وأنّ مدينة “أور” مثلاً كان النظام يذهب بها إلى المقدّس، وممّا مرّ فيها من تحوّلات وتطوّرات أنّها حملت أسماء متعددة مثل: مدينة قمر، وقمرينة، وذي قار. وهي قريبة من تلّ المقير التي كثر استعمال القار في أبنيتها، وهي مركز قداسة للسومريين، متعمقاً بالأسس والمعاني التاريخيّة، مضيئاً بكثير من المعرفة الإنسانية الراقية.

وكشف وأضاء ما جرى من تحريف وتزوير للتاريخ عبر تاريخ توراتي مُصنّع، ويتوغّل في أسس وخداعات تاريخيّة من الأهميّة الكبيرة الاطلاع عليها، نظراً للحقائق المزيّفة التي كشفها بدقة ووثائق تاريخيّة وفلسفيّة.

وبيّن أنّ تأسيس المنطقة الوسطى تم دفعة واحدة من سومر إلى الفراعنة إلى أثينا، حيث شكّل هذا المثلث الجغرافي حاضنةً لكل ما جرى في منطقة الشرق الأوسط، التي بدأت مع بداية الألفيّة الرابعة. إضافةً إلى كشف الفنون المسرحية التي يعود تاريخها إلى زمان قديم، والتي ترتبط بتراثنا ودولتنا “آشور” الموجودة منذ سبعمئة عام قبل الميلاد، وسكنها الإيّوبيون الذين أداروها ضمن فلسفة ديمقراطية، وابتدعوا مجلس الجماهير بالاقتراع. ثم الفنون المسرحية التي يعود تاريخها إلى خمسة آلاف سنة، فهي مهد الثقافات الغربيّة بكل ما تمتلكه من أجناس ومكوّنات.

وظهرت الفلسفة والشعر والمسرح وغير ذلك، إضافةً إلى روما والشرق وتطوّراتهما. ثم وصل الباحث طعمة إلى مكّة المحمديّة وأهميّتها، وما مرّت عليه من تحوّلات إيجابيّة وسلبيّة، إلى أن وصل إلى الغرب وتحولاته.

وختم بحثه بالتفكير والتكفير، ومتى يحقّ لهما التفسير، وكيف تُستخدم هذه اللغة: إمّا الحق الأزلي بالتفكير، وإمّا التكفير. وأوضح أنّه لولا التفكّر والفكر الإنساني لما نهضت حضارات دينيّة وثقافيّة وعلميّة، وأدواتها الرئيسة: القلم والورق واليد المدونة. أمّا الانعزال والتقوقع والغيرة والحسد وعدم القدرة على التفكير فهي تؤدي إلى التكفير. الإنسانيّ.